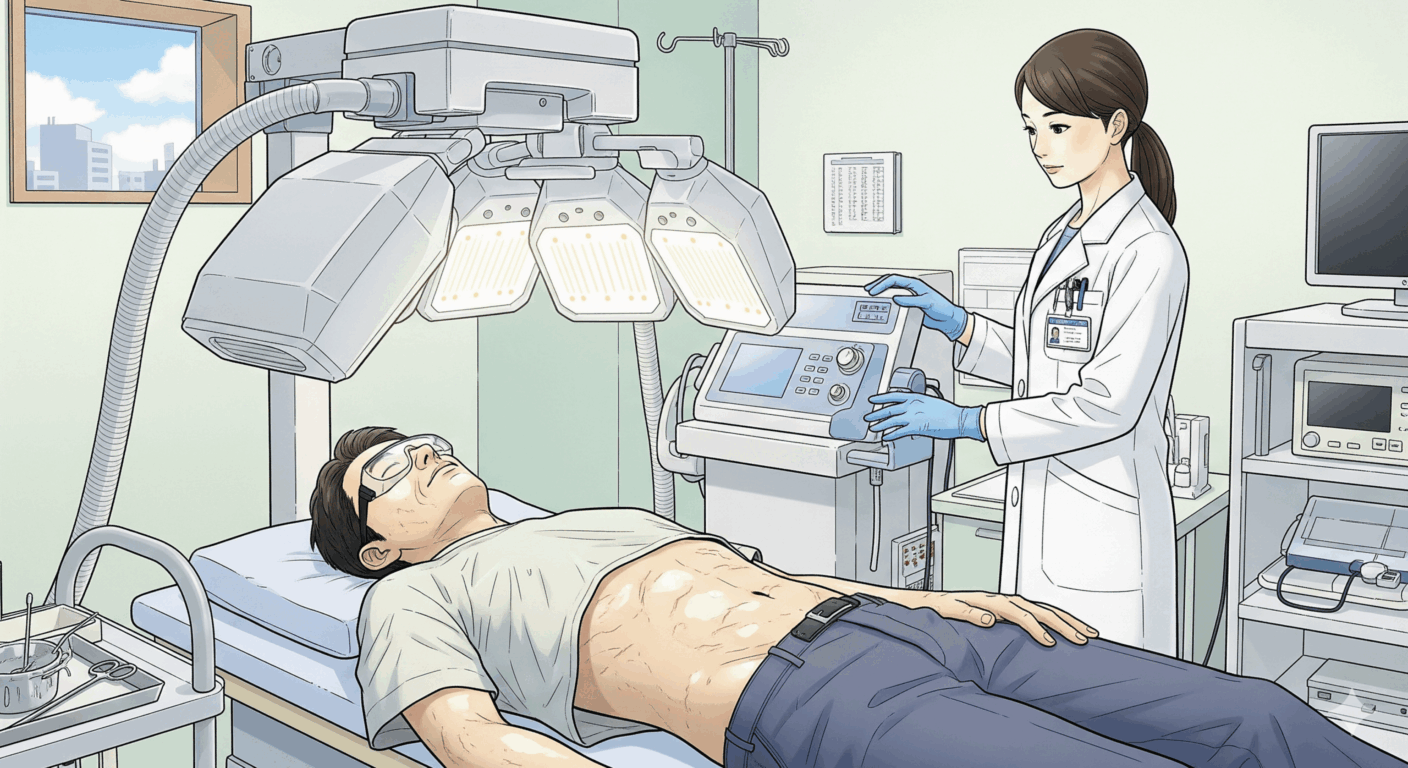

円形脱毛症の光線治療

前回は尋常性白斑の光線治療についてお話しました。

今回は、心理的影響が大きい「円形脱毛症」について詳しく解説します。

「突然髪の毛が円形に抜けてしまった」

「どんどん髪が抜けていく」

このような症状は、恐怖さえ感じるような心理的な負担が特に大きい状態です。光線治療が抜け毛を止めたり毛髪を取り戻すためにどのような役割を果たすのか、その可能性と限界についてお伝えします。

円形脱毛症はなぜ起こる?

円形脱毛症は、ある日突然、髪の毛が円形や楕円形に抜けてしまう病気です。「ストレスが原因」と思われがちですが、実は自己免疫疾患の一種なんです。

正常な状態では、毛包(毛根を包む組織)は「免疫特権部位」として、免疫システムから守られています。しかし、何らかのきっかけでこの防御が破れると、リンパ球が毛包を「異物」と認識して攻撃してしまいます。

攻撃を受けた毛包は、成長期から休止期に移行し、髪の毛が抜け落ちます。ただし、毛包自体が完全に破壊されるわけではないので、免疫の攻撃が止まれば、再び髪の毛が生えてくる可能性があるのです。

光線治療が円形脱毛症に効く仕組み

光線治療は、毛包を攻撃している免疫細胞の活動を抑制します。具体的には、以下のような作用があります:

- 毛包周囲に集まっているTリンパ球を減少させます。これらの細胞が毛包を攻撃する主役なので、その数を減らすことで攻撃を弱めることができます。

- 炎症を引き起こすサイトカインという物質の産生を抑制します。これにより、毛包周囲の炎症が改善されます。

- 制御性T細胞という「ブレーキ役」の細胞を増やし、過剰な免疫反応を抑える働きもあります。

これらの作用により、毛包への攻撃が止まり、休止期に入っていた毛包が再び成長期に戻ることで、発毛が促されるのです。

2020年から保険適応になった背景

円形脱毛症への光線治療は、以前は自費診療でしたが、2020年4月から保険適応となりました。これは、光線治療の有効性を示すデータが蓄積され、日本皮膚科学会のガイドラインでも推奨されるようになったためです。

ただし、ガイドラインでの推奨度は「弱い推奨」となっています。これは、光線治療の効果には個人差が大きく、全ての患者さんに効果があるわけではないためです。

それでも、副作用が少なく安全性が高いことから、試してみる価値のある治療法として位置づけられています。

脱毛のタイプによる効果の違い

円形脱毛症には、脱毛の範囲によっていくつかのタイプがあり、それぞれ光線治療の効果が異なります。

- 単発型:1〜2個の脱毛斑がある最も軽症のタイプです。このタイプは光線治療への反応が最も良く、2〜3ヶ月で発毛が見られることが多いです。

- 多発型:複数の脱毛斑が散在するタイプです。単発型より治療に時間がかかりますが、6ヶ月程度の治療で改善が期待できます。

- 全頭型:頭髪がほぼ全て抜けてしまう重症型です。光線治療単独では効果が限定的なことが多く、ステロイドパルス療法など他の治療法との併用が必要になることがあります。

- 汎発型:頭髪だけでなく眉毛、まつげ、体毛も抜けてしまう最重症型です。このタイプは光線治療の効果が出にくく、より積極的な全身療法が必要になることが多いです。

円形脱毛症の治療スケジュール

円形脱毛症も週1〜2回の照射を基本とします。早い方では1ヶ月程度で産毛が生え始めますが、通常は2〜3ヶ月で発毛の兆候が見られます。

ただし、最初に生えてくる毛は細く、色が薄いことが多いです。治療を続けることで、徐々に太く、しっかりとした毛髪に成長していきます。

完全に元の状態に戻るまでには、脱毛の範囲にもよりますが、6ヶ月〜1年程度かかることが多いです。

円形脱毛症の併用療法

ステロイド局所注射は、限局した脱毛斑に対して高い効果があります。光線治療と併用することで、より確実な発毛が期待できます。

内服薬としては、セファランチンやグリチルリチンなどが使用されることがあります。これらと光線治療を組み合わせることで、治療効果を高めることができます。

重症例では、ステロイドパルス療法やJAK阻害薬などの全身療法と光線治療を併用することもあります。

正確な診断と早めの治療が大切

脱毛症には様々な種類があり、円形脱毛症はその中の一つです。

脱毛症は原因によって治療方針が大きく異なるので正確な診断ができなければ治療もうまくいきません。

また、病気の期間が長くなるほど治療に反応しづらくなり、症状が固定されてしまいがちです。

気になる症状がある場合には早めに皮膚科専門医で相談してみてください。

日本皮膚科学会皮膚科専門医 服部浩明